„Das Blaubeurer Lagerbuch. Zeugnisse der Geniepromotion“ - Buchvorstellung

Buchvorstellung: „Das Blaubeurer Lagerbuch. Zeugnisse der Geniepromotion“ (22. Januar 2026)

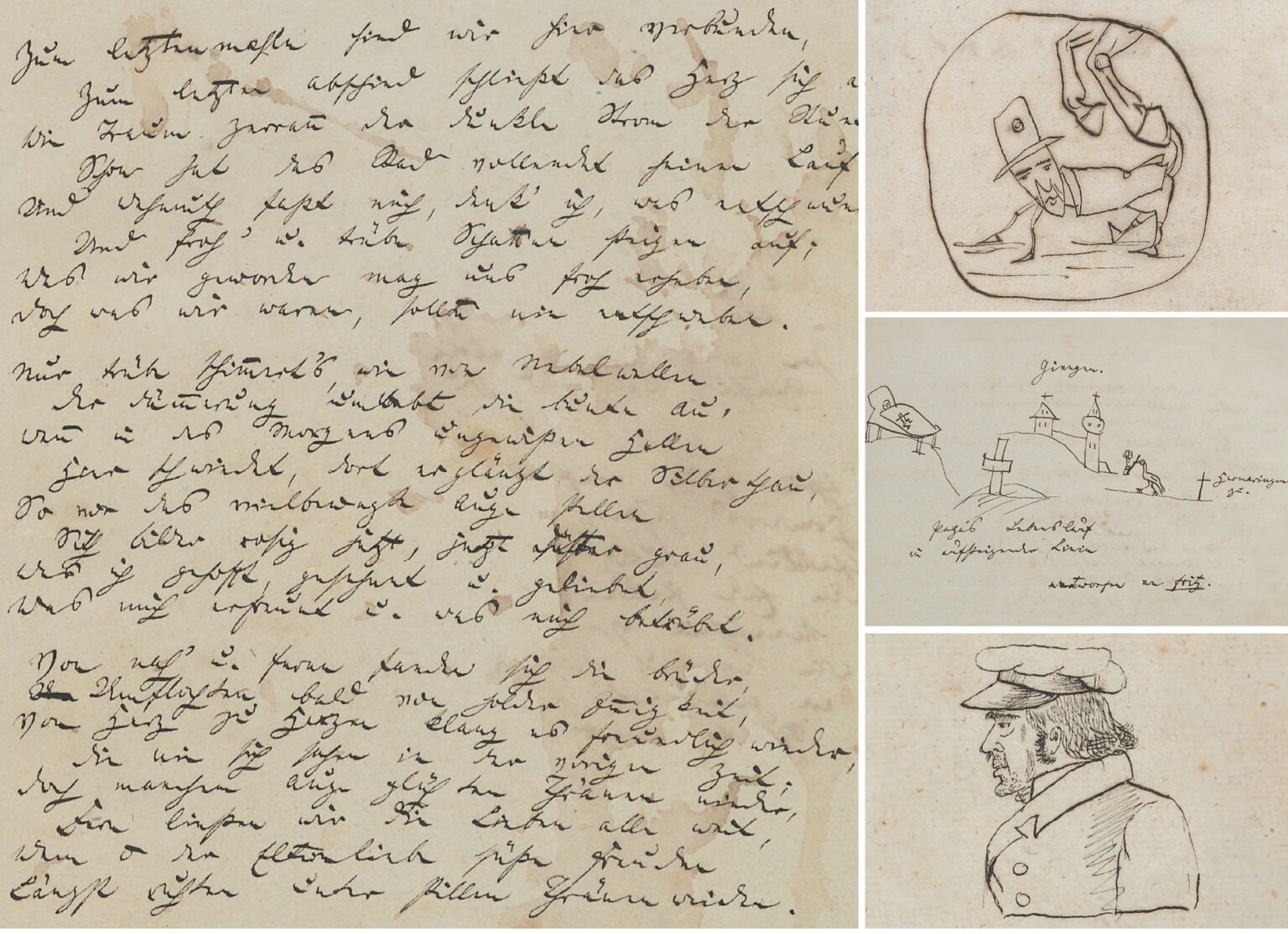

Das neu erschienene „Blaubeurer Lagerbuch“ gewährt einzigartige Einblicke in die legendäre „Geniepromotion“, die von 1821 bis 1825 das Seminar Blaubeuren besuchte: Mit David Friedrich Strauß, Friedrich Theodor Vischer oder Wilhelm Zimmermann gehörten dieser Klasse geistige Schwergewichte ihrer Zeit an. In den Texten des Lagerbuchs wird der Blaubeurer Schulalltag samt den oft als komisch wahrgenommenen Lehrern oder Mitschülern anschaulich, meist in satirischer Perspektive – insgesamt ein buntes Kaleidoskop humoristischen Schreibens, von keinerlei Tiefsinn beschwert, dafür aber jederzeit witzig, unterhaltsam und bemerkenswert virtuos in seiner formalen Gestaltung.

Herausgeber Prof. Dr. Helmuth Mojem (DLA Marbach a.N. / Universität Tübingen) stellt das „Blaubeurer Lagerbuch“ am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, um 19. 30 Uhr am Evangelischen Seminar Blaubeuren (Dorment) vor. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Weihnachten hinter Klostermauern

In der Adventszeit hat Verena Eisele mit den Semis über Weihnachtstraditionen im Kloster gesprochen.

Mit einem Klick aufs Bild öffnet sich der Artikel aus der Südwestpresse vom 18. Dezember 2025 in einen neuen Tab als PDF.

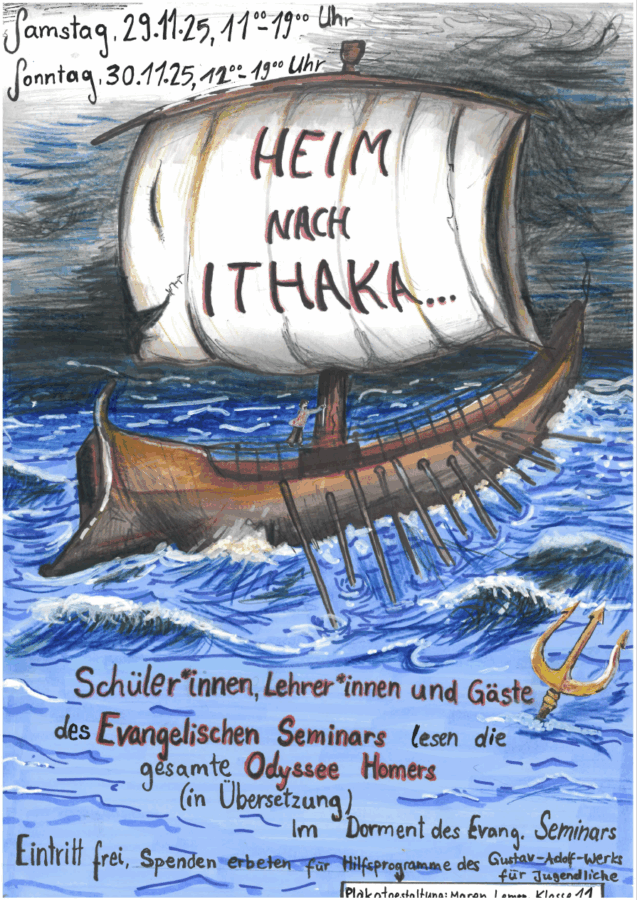

Heim nach Ithaka - Lesung der Odyssee im Dorment

Odyssee als 20-Stunden-Lesung mit Live-Painting und griechischen Snacks

Ilse Fischer-Giovante, Schwäbische Zeitung vom 5. Dezember 2025

Trauer um Ephorus i.R. Dr. Henning Pleitner

Trauer um Ephorus i.R. Dr. Henning Pleitner

Das Evangelische Seminar Blaubeuren trauert um Ephorus i.R. Dr. Henning Pleitner, der am 9. November 2025 plötzlich und unerwartet verstorben ist. Er wurde 67 Jahre alt.

Henning Pleitner war 18 Jahre lang, von 2003 bis 2021, Ephorus am Evangelischen Seminar Blaubeuren. Sein Amt führte er mit großer Menschenfreundlichkeit, theologischem Sachverstand, mit Kreativität und Originalität und in einer stets heiteren Grundstimmung.

In Henning Pleitners Ephorenjahre fielen große und entscheidende Entwicklungen, die unsere Schule nachhaltig geprägt haben: die Umstellung auf G8 und damit verbunden der Ausbau Blaubeurens für die Klassen 9-12. Den längsten Teil seiner Amtszeit, knapp elf Jahre, war Henning Pleitner mit der Sanierung des ehemaligen Benediktinerklosters befasst: Nur wenige Menschen kannten das Gebäude so gut wie er!

Beim Eintritt in den Ruhestand sagte er freilich: „Die Menschen werden mir fehlen, nicht die Steine.“ Denn vor allen Dingen war er als Ephorus für die Menschen da, die am Seminar lernen, leben und arbeiten.

Henning Pleitner war ein leidenschaftlicher Pädagoge. Seine diesbezüglichen Grundsätze hat er so beschrieben: „Ich sage immer: Es geht darum, den Menschen mit den Augen Gottes zu sehen, und das heißt auch: möglichst umfassend. Je mehr Facetten Sie wahrnehmen, desto besser können Sie den einzelnen wertschätzen. Und nur wenn Sie Schüler freundlich anschauen, ihre Stärken sehen, können Sie sie vernünftig fördern.“

Henning Pleitner hatte diese Gabe, viele verschiedene Facetten an jungen Menschen wahrzunehmen, immer das Positive zu sehen – und er hatte ein sehr großes Herz: Dankbar war er, mit seiner Arbeit am Seminar „vielen Jugendlichen geholfen und einige gerettet zu haben.“

(Das ganze Interview zu seinem Abschied aus Blaubeuren findet sich hier: https://www.elk-wue.de/news/2021/23072021-menschen-mit-den-augen-gottes-sehen)

Das Evangelische Seminar Blaubeuren und Generationen seiner Schülerinnen und Schüler haben Henning Pleitner viel zu verdanken!

Wir werden ihn nicht vergessen.

Hier finden Sie den Nachruf der Ev. Landeskirche in Württemberg:

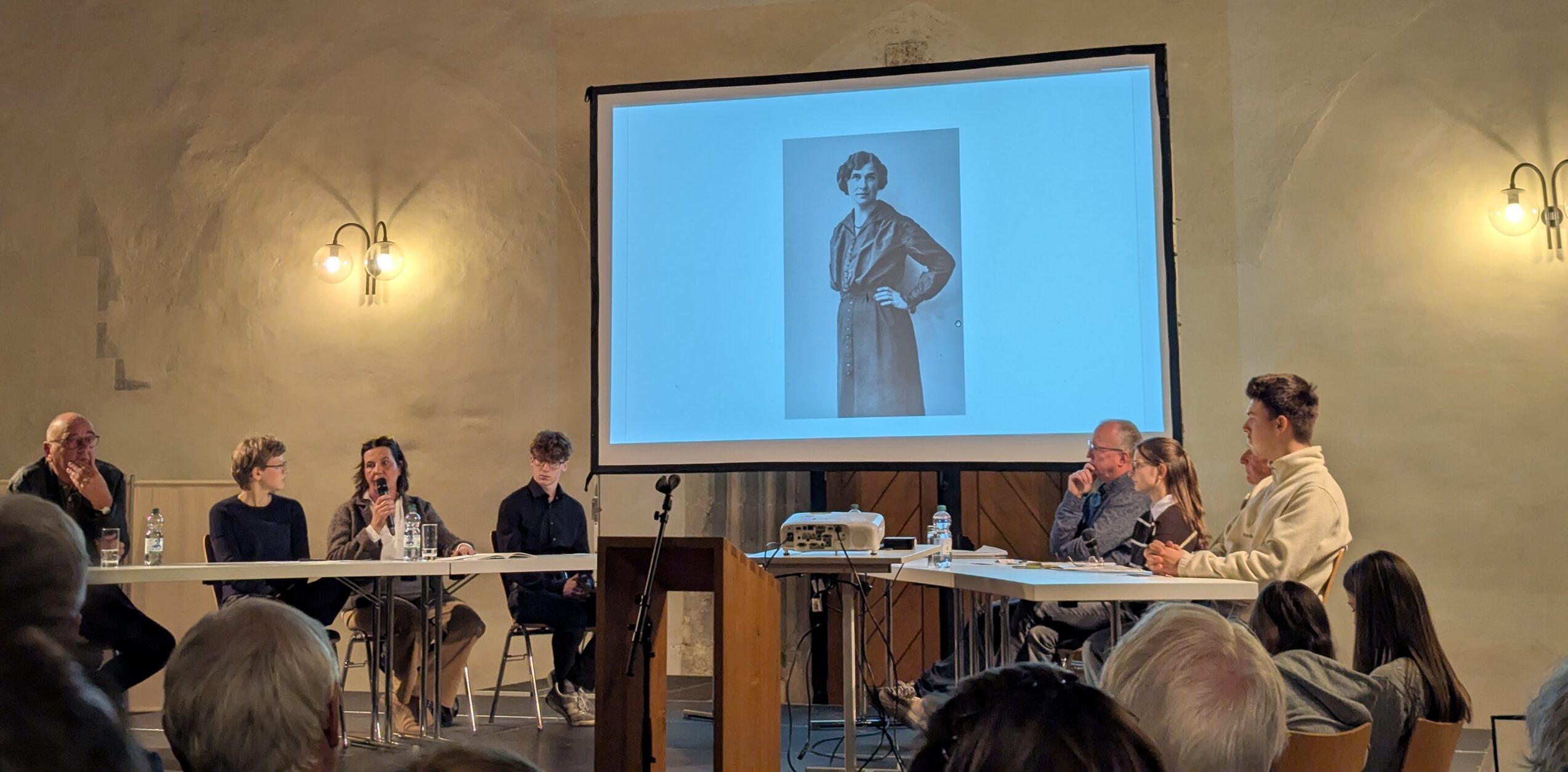

5. Blaubeurer Stadtgespräch

Künstler im Exil, SPD- und Kirchenmitglieder in Haft

Im Blaubeurer „Stadtgespräch“ wird Thema, wie die Nazis in Landstädten ihre Diktatur ausbauten. Flucht ins Ausland, Ausgrenzung und Gewalt: Für einige bekanntere Blaubeurer hatte die Nazi-Diktatur harte persönliche Folgen. Im Rückblick auf die Lebensläufe des Malers Hans Gassebner, der SPD-Stadträtin Ernestine Scheer und des Schlossers Hans Hermann sind beim „Blaubeurer Stadtgespräch“ die Auswirkungen der Nazi-Diktatur in den Blick genommen worden.

Rund 200 Interessierte waren zur einmal im Jahr stattfindenden Veranstaltung der Stadt und der großen religiösen Gemeinschaften in den Klosterkirchensaal gekommen und wollten mehr über die Zeit von 1933 bis 1945 in Blaubeuren wissen. „Diese Geschichte ist wichtig bei der Frage, wie wir unsere Gegenwart gestalten wollen“, schlug Blaubeurens Ehrenbürger Manfred Daur den Bogen zur Jetzt-Zeit, in der ebenfalls Demokratien gefährdet sind. Daur hatte im Frühjahr das Buch „Blaubeuren in der Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945“ veröffentlicht.

Der frühere Lehrer berichtete, wie auch in Blaubeuren nach der Reichstagswahl vom 5. März 1933 die Demokratie „wie in einem Drehbuch der Autokraten“ in eine Diktatur umgewandelt wurde. Ab diesem Zeitpunkt gab es keine Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen mehr, der Gemeinderat nickte nur noch ab, was der Bürgermeister vorgab. Das unabhängige Blaubeurer Tagblatt wurde von einer Ulmer Zeitung übernommen und dann zu einem Nazi-Presseorgan. Gerichtliche Anordnungen wurden missachtet und die Macht mit Hilfe von Angst, brutalem Druck und Zwang gesichert. Am schlimmsten bekamen das Menschen jüdischer Herkunft zu spüren: Daur präsentierte das Foto der später emigrierten Jüdin Dora Francken, die 1937 vor dem Blaubeurer Freibad stand – hinter ihr die menschenverachtende Beschilderung: „Für Juden keinen Zutritt“ und „Hunde nicht zugelassen“.

Der Blaubeurer Künstler Dieter Gassebner berichtete im Interview mit Schülern von seinem Onkel Hans Gassebner, der ab 1933 als „entarteter Künstler“ galt. Er kam aus der Wandervogelbewegung und lebte in Bad Urach in einer anarchistischen Kommune und ging mit seiner jüdischen Frau nach der Nazi-Machtergreifung ins Exil nach Dalmatien, wo er später fast verhungerte. Stefanie Dispan erzählte von der Blaubeurer SPD-Gemeinderätin Ernestine Scheer, die sich sehr für Frauenrechte und die AWO einsetzte, unter dem Nazi-Regime aber den Gemeinderat verlassen musste und im Zusammenhang mit dem Attentat auf Hitler 1944 ohne Angabe von Gründen acht Tage gefangen genommen wurde. Dass es nicht nur Parteigänger und Mitläufer in der Blaubeurer Bevölkerung gab, zeigte sich auch am Schlosser Hans Hermann, der 1943 wegen „wehrkraftzersetzender Äußerungen“ acht Wochen ins Gefängnis musste, wie sein Enkel Michel Hermann berichtete. Während des Kriegs starben seine Jugendfreunde, aber: „Sein Glaube, die Gemeinschaft in der bekennenden Kirche zu spüren, das hat seinen Mut sicher gefördert.“

In den privaten Gesprächen nach dem offiziellen Teil über Personen, die in der „Nazi-Hochburg“ Blaubeuren unter der Nazi-Diktatur litten, wurde weiter über das Thema gesprochen – etwa auch in Erinnerung an den Kommunisten Geog Bühner, der die Parole „Wer Hitler wählt, wählt Krieg!“ auf einen Felsen gepinselt hatte. Er wurde gleich am 11. März 1933 verhaftet, kam dann Oberamtsgefängnis und später ins KZ Heuberg.

Blaubeurer Stadtgespräch Verschiedene Bevölkerungsgruppen sollen beim Blaubeurer Stadtgespräch im Klosterkirchensaal sich über wichtige politische Themen austauschen: Das ist der Gedanke der seit 2019 stattfindenden Veranstaltung. Diese wird von der Stadt Blaubeuren, der Evangelischen und Katholischen Kirchengemeinde, dem Evangelischen Seminar und dem Islamischen Kulturverein Blaubeuren ausgerichtet.

Thomas Spanhel, Südwest Presse vom 18.11.2025

Zwölferkonzert der Promo 22/26 "Auf ein letztes Hoppala"

Am 15. November, nach dem ersten Elternsprechtag, trat die Promo 22/26 bei ihrem Zwölferkonzert mit einem letzten „Hoppala“auf – eindrucksvoll facettenreich als Promo und als Einzelne. Bunt gemischt, mit Tanzeinlagen gespickt und authentisch. Besonders beeindruckend: ihr Songwriter-Talent, als „Ohne dich schlaf’ ich heut Nacht nicht ein“ in einer neuen, eigenen Form erklang. Spaß und Energie füllten bis zur letzten Note das Dorment und hallten noch nach dem Konzert nach.

Hermann Hesse in Blaubeuren

Hermann Hesse in Blaubeuren

Die geheime Inspiration hinter „Narziß und Goldmund“ entdeckt Hermann Hesses Blaubeuren-Besuche und ihre Spuren in Literatur und Leben: Ein Vortrag voller bewegender Einblicke und inspirierender Details.

„Mit Fug und Recht können wir behaupten, dass ‚Narziss und Goldmund hier in Blaubeuren entstanden ist. Hesses Aufenthalte in Blaubeuren haben sein Werk maßgeblich beeinflusst. Blaubeuren könnte zur Hesse-Stadt werden“, so lautet das Fazit von Literaturwissenschaftler Dr. Rüdiger Krüger aus Halle/Westfalen bei seinem Vortrag im Evangelischen Seminar Blaubeuren.

Die Idee zu „100 Jahre Hesse in Blaubeuren“ hatte Stephan Buck, Gästeführer in Blaubeuren, spezialisiert auf Literaturführungen. Er besitzt eine Erstausgabe von Hesses „Nürnberger Reise“: Auf dem Titelbild ist das Kloster Blaubeuren zu erkennen, auf der ersten Innenseite die „Schöne Lau“. Im Gästebuch des Seminars findet sich am 1. November 1925 die Originalunterschrift von Hermann Hesse. Ziel des Projekts war, den Einfluss von insgesamt fünf Aufenthalten in Blaubeuren auf das Werk des Literatur-Nobelpreisträgers zu erforschen, sein erster Besuch erfolgte 1925. In Kooperation mit dem Evangelischen Seminar, der Volkshochschule und der Touristinfo entstand eine zweiteilige Veranstaltungsreihe „100 Jahre Hesse in Blaubeuren“, die manch Neues zu Hesse und seinem Werk zutage förderte und auf großes Interesse von Hesse-Fans aus der ganzen Region stieß.

Eine Klosterführung von Stephan Buck am Sonntagnachmittag führte direkt zum Hochaltar. Wichtig zur Gründung des Klosters an diesem Ort durch die Pfalzgrafen von Tübingen und die in Blaubeuren ansässigen Grafen von Ruck sei gewesen, dass „30 Meter Luftlinie“ entfernt der Blautopf lag, also die Wasserversorgung des Klosters gesichert war. Durch den Johannesbrunnen im Klosterhof war bereits eine Kultstätte vorhanden. Vor dem Hochaltar stellte Buck die Gesamtkomposition im Detail vor und beschrieb die Arbeit der 50 Bildhauer, Holzschnitzer, Maler, die sich in der „Ulmer Schule“ zusammengetan hatten. Der Ulmer Hochaltar fiel dem Bildersturm zum Opfer, der Blaubeurer Hochaltar konnte gerettet werden und zählt zu den beeindruckendsten Werken der Spätgotik.

Sebastian Pfahler, ehemaliger Seminarist, heute Kirchenmusikstudent, bereicherte die Veranstaltung durch Orgelmusik von Bach und Mendelssohn und eine freie Improvisation zu Hesses Gedicht „Der blaue Schmetterling“.

Im zweiten Teil der Veranstaltung trug Dr. Rüdiger Krüger die Mikrogeschichte „Johannes“ vor, – von ihm als Schriftsteller und PEN-Mitglied publiziert als „Siegfried Carl“. Mikrogeschichten sind keine wissenschaftlichen Abhandlungen, jedoch an historische Ereignisse anknüpfend im Sinne eines „so mag es gewesen sein….“. Die etwa fünfzig Interessierten erfuhren auf diese Weise Hesses Motive seiner ersten Reise nach Blaubeuren: 1925 war er schon ein bekannter Schriftsteller, ging eigentlich ungern auf Lesereisen. Blaubeuren war die erste Station einer Bahnreise, die über Ulm, Augsburg, München nach Nürnberg führte, es resultierte daraus das Werk „Die Nürnberger Reise“. Anlass seines Halts in Blaubeuren war ein Besuch bei seinem Jugendfreund Wilhelm Häcker, der seit 30 Jahren Lehrer am Evangelischen Seminar war.

Ungleiche Freunde waren es, zeitweilig voneinander entfremdet aufgrund gegensätzlicher Charaktere. Biografisch ging es Hesse im Herbst 1925 nach gescheiterter erster Ehe und problematischer zweiter Ehe nicht gut, er „drohte abzustürzen“. Der Besuch im Seminar Blaubeuren weckte leidvolle Erinnerungen an seine eigene Schulzeit im Seminar Maulbronn, geprägt von obrigkeitlicher Regelkonformität und (damals üblichen) Züchtigungserfahrungen, nur ein halbes Jahr blieb er dort. Hesse hält sich daher fern vom Blaubeurer Seminarbetrieb. Als Mörike-Verehrer begibt er sich jedoch auf die Spuren der „Schönen Lau“, lässt sich gar vom Hausmeister des Klosters in das Kellergewölbe des Nonnenhofs führen, in dem die Lau der Legende nach aufgestiegen sei, trifft jedoch nur auf einen „Betondeckel“.

Sehr ausführlich beschäftigt er sich mit den ausdrucksstarken Schnitzereien des Hochaltars – später wird auch sein „Goldmund“ zum Holzschnitzer. Der vollbärtige Johannes der Täufer weckt Assoziationen an seinen Vater Johannes, den strengen pietistischen Indienmissionar, der seinem erwachsenen, berühmt gewordenen Sohn mit Unverständnis begegnet. Die Darstellung der Gottesmutter Maria erinnert ihn an seine Mutter Marie, „die große Dulderin“. Ein überlieferter wirr-wunderlicher Traum mit all den Facetten des Blaubeuren-Besuchs kann rückblickend als Grundidee zu Hesses Erzählung „Narziß und Goldmund“ interpretiert werden.

Nach einem „Intermezzo“ von Mozart, vorgetragen von Seminarist Paul Graf am Piano, hieß Ephorus Jochen Scheffler etwa fünfzig Vortragsbesucher willkommen, unter ihnen auch heutige und ehemalige Seminaristen, und berichtete, dass die Seminaristen das „Hesse-Jubiläum“ schon einleitend begangen hätten mit Hesses Lieblingsessen „Maultaschen mit Kartoffelsalat“ und einer Besichtigung des ebenfalls von Hesse besichtigten Kellergewölbes im Bandhaus. Mit der literaturwissenschaftlichen Einordnung von Hesses Blaubeuren-Besuchen war Rüdiger Krüger beauftragt.

„Meiner anfänglichen Begeisterung für Siddharta und Steppenwolf ist Ernüchterung gewichen“, fasste Krüger seine persönliche Sicht auf Hesse zusammen und zählte biographische Stationen auf: Hesses Eltern waren Missionare in Indien, geboren wurde er jedoch in Calw. „Hesse ist nie warm geworden mit seiner Heimatstadt“, konstatierte er, – doch diese vermarktet ihn touristisch und investiert gerade in ein großes „Hesse-Museum“.

Als Jugendlicher flieht Hesse aus dem Kloster Maulbronn – im Roman „Narziss und Goldmund“ wird es zu „Kloster Mariabronn“ – gerät in tiefe psychische Krisen, unternimmt einen Selbstmordversuch. Er absolviert eine Buchhändlerlehre, arbeitet nebenbei literarisch, veröffentlicht 1904 „Camenzind“, 1906 „Unterm Rad“ zur Verarbeitung seiner Kindheit und Jugend.

Zeitungspublikationen zum Broterwerb veröffentlicht Hesse unter dem Pseudonym Emil Sinclair. Drei Söhne hat er mit seiner ersten Ehefrau Maria Bernouili, „einer tollen Photographin“, die an Schizophrenie erkrankt. Hesse verlässt extrem belastet die Familie, beginnt nach einem Nervenzusammenbruch mit einer Psychotherapie.

Hesse selbst war im Gegensatz zu seinen Missionarseltern nie in Indien, war jedoch geprägt durch familiäre Erzählungen und intensiver Beschäftigung mit Buddhismus und Hinduismus. In seinen Büchern „Siddharta“ (veröffentlicht 1922) und „Steppenwolf (1927)“ arbeitet er psychische Verwicklungen, Zerrissenheit und Scheitern auf: „Er hat sich alles von der Seele geschrieben“ (Krüger). Beide Romane wurden zu Kultbüchern westlicher Jugendbewegungen in den 60er, 70er, 80er Jahren, – weitverbreitet in den USA.

Bereits 1924 wird Hesse Schweizer Staatsbürger, heiratet die aus wohlhabender Familie stammende Ruth Wenger, Scheidung nach drei Jahren. Glücklich scheint seine dritte Ehe, ab 1931, mit Ninon Dolbin. Er schreibt von 1932 bis 1943 das „Glasperlenspiel“, – „sein bestes, sehr vielschichtiges Werk“ (Krüger). Von 1939 bis 1945 gehörte Hesse zu den unerwünschten Autoren in Nazi-Deutschland.

Als Schweizer erhält er 1946 den Literaturnobelpreis für sein „humanistisches, spirituelles und zeitloses Werk“, – ein Signal an die Nachkriegswelt -, 1955 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Das Fazit des Literaturwissenschaftlers: In Blaubeuren fühlte sich Hesse wohl in seiner auch sprachlich vertrauten schwäbischen Heimat, ist angekommen in der Erlebnis- und Gedankenwelt seiner Jugend, in der märchenhaft-inspirierenden Unterwelt der „Schönen Lau“. Hesse schrieb: „Alles besuchten und besahen wir mit Liebe, den berühmten Altar, das Chorgestühl, die entzückenden Gewölbe.“ Er ist in Blaubeuren eingetaucht in die Aura des Klosters und wird inspiriert: „Angeträumt“ hat er „Narziß und Goldmund“, handelnd von gegensätzlichen Jugendfreunden, sein Held Goldmund ist ein Holzbildhauer aus der Zeit um 1400.

Der Referent erhielt lang anhaltenden Beifall für seinen vielschichtigen, unterhaltsamen Vortrag.

Ilse Fischer-Giovante, Schwäbische Zeitung, 11.11.2025

Dr. Hans-Ulrich Probst – Als Christ engagiert für die Demokratie

Zu einem Gesprächsabend zum Thema „Als Christ engagiert für die Demokratie“ lädt das Evangelische Seminar Blaubeuren in Kooperation mit dem landeskirchlichen Gesprächskreis „Offene Kirche“ am Montag, dem 13. Oktober 2025 ein: Der evangelische Theologe Dr. Hans-Ulrich Probst, Mitglied der württembergischen Landessynode und ehemaliger Schüler am Ev. Seminar, wird mit Schülern und dem interessierten Publikum unter anderem über die Fragen diskutieren, was ihn motiviert, für eine demokratische Gesellschaft einzutreten, und was Kirche und Politik voneinander lernen können. Landessynodaler Micha Schradi wird den Abend moderieren. Beginn ist um 19 Uhr im Großen Hörsaal (Dorment) des Ev. Seminars.

24-Stunden-Kick

Das Seminar siegt beim 24-.Stunden-Kick!

Die 26. Auflage des 24-Stunden-Kicks am 19./20. Juli 2025 bescherte den Semis nach zwei Jahren wieder einmal einen hochverdienten Sieg gegen das Team des Evangelischen Jugendwerks Blaubeuren: Gleich den ersten Treffer um 12.01 Uhr landete Religionslehrer Silas Stock, die Führung wurde dann stetig ausgebaut. Eine gute Mischung aus aktiven und ehemaligen Semis erspielte den Endstand von 191:160 Toren für das Ev. Seminar. Das Spiel brachte Spenden in Höhe von 26.000 Euro für Hilfsprojekte in Patagonien/Argentinien ein. Wir freuen uns auf die nächste Begegnung im Juli 2026!